在人生这场没有彩排的舞台剧里,很多人都在拼命奔跑,却总觉得自己被困在一个看不到边际的围城中。围城里的人想出去,围城外的人想进来,这句经典台词似乎道尽了现代年轻人的职场与生活现状。而当这座围城变成了“学历的围城”,矛盾就更加尖锐了:本科生感叹找不到工作,职校生羡慕本科生的身份光环,结果双方都过得不如意,甚至在校招现场被开出“黄世仁看了都流泪”的工资待遇。这一切,究竟是高等教育的失败,还是社会规则的荒诞?

先来看一个扎心的现实:2025届的毕业生即将迈入社会,而2024届的“前浪”们还有很多没找到工作。本科生们曾经被寄予厚望,可如今他们发现,自己毕业后连一份像样的工作都难以觅得。这种“学历失灵”的现象,让家长们心寒,也让毕业生们感到无助。更可悲的是,当他们试图寻找原因时,往往会被扣上一顶“没有真才实学”的帽子,仿佛所有问题都出在年轻人身上。

但真的是这样吗?当学校课程与时代脱节、企业招聘需求一降再降时,年轻人真的无路可走了。想想那些还在使用十几年前教材、分析过时案例的课堂内容,毕业生们拿着这些“老掉牙”的知识去面对瞬息万变的社会需求,失败几乎是注定的。而企业一边抱怨“招不到合适的人”,一边又不断缩减岗位,开出低到离谱的薪资,这种双向不匹配的供需关系,才是问题的核心。

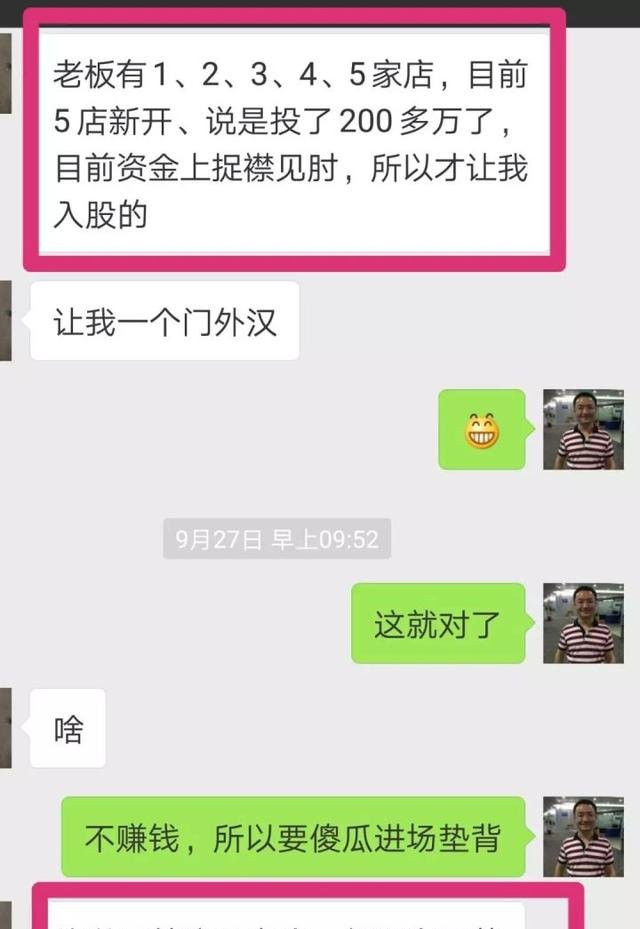

于是,一些本科生开始羡慕职校生,觉得他们学的东西实用,工作好找。可是,真相往往比想象更残酷。职校生虽然技能对口,但在实际求职中,他们面对的待遇未必比本科生好多少——毕竟,“学历围城”不仅困住了本科生,也笼罩着职校生。最典型的例子莫过于广东某职业技术学院的校招现场,一家企业竟然开出月薪6元到8元的岗位招聘信息,让人看了目瞪口呆。网友调侃“黄世仁看了都要落泪”,可笑过之后,更多的是无力感和嘲讽:难道现在的毕业生连跑外卖都不如吗?

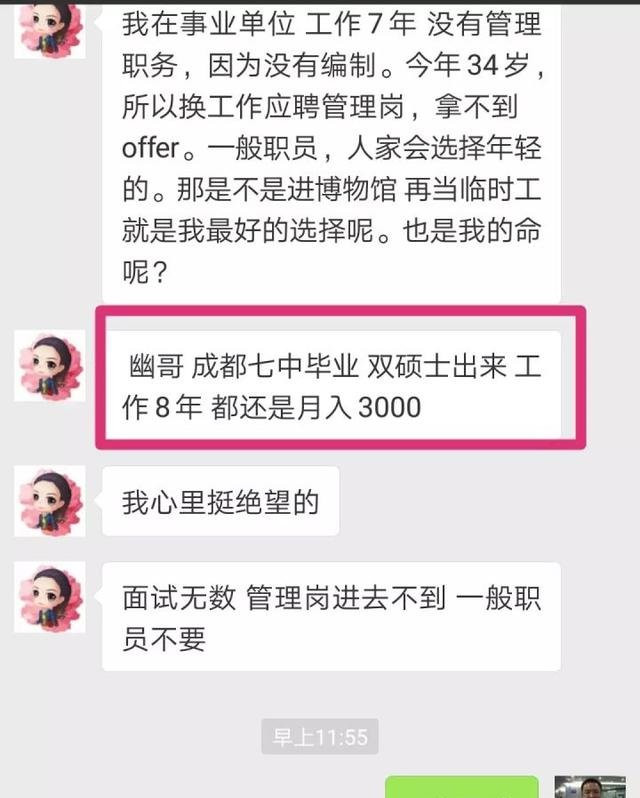

这种荒唐的校招信息,并不是孤例,而是一个缩影。有的企业给博士开两三千的工资,有的甚至给硕士开出几百块的薪资待遇。面对这些“侮辱性极强”的数字,毕业生们的信心一次次被击碎。辛辛苦苦读了十几年书,结果连班级倒数的同学都不如,这让不少人怀疑:学历的意义究竟是什么?

在这种背景下,越来越多的人开始质疑高等教育的价值。一些本科毕业生感叹自己学的内容“不实用”,而职校生则认为自己虽然技术过硬,但依然缺少社会认可度。这种双重挫败感,让职校和本科之间的“学历围城”变得愈发牢固。媒体对高学历人才的过度关注,让职校生的处境被忽视,而企业开出的离谱待遇,则让所有人都意识到:时代的黑利,并不会因为学历的高低而手下留情。

那么,问题的症结究竟在哪里?归根结底,高等教育的改革已经迫在眉睫。教学内容与实践脱节、缺乏实习机会、过时的教材和案例,这些问题如果不解决,高等教育的含金量只会越来越低。尤其是本科教育,如果继续注重理论而忽视实践,毕业生的就业困境只会雪上加霜。

当然,改革并非易事,但方向是明确的:要么加强高校与企业的合作,给学生创造更多专业对口的实习机会;要么彻底改变教学方式,让知识更加贴近市场需求。比如,文科专业可以引入更贴近时代的案例分析,而工科专业则应配备足够的实验室和实践课程。教育必须服务社会,而不是停留在象牙塔里。

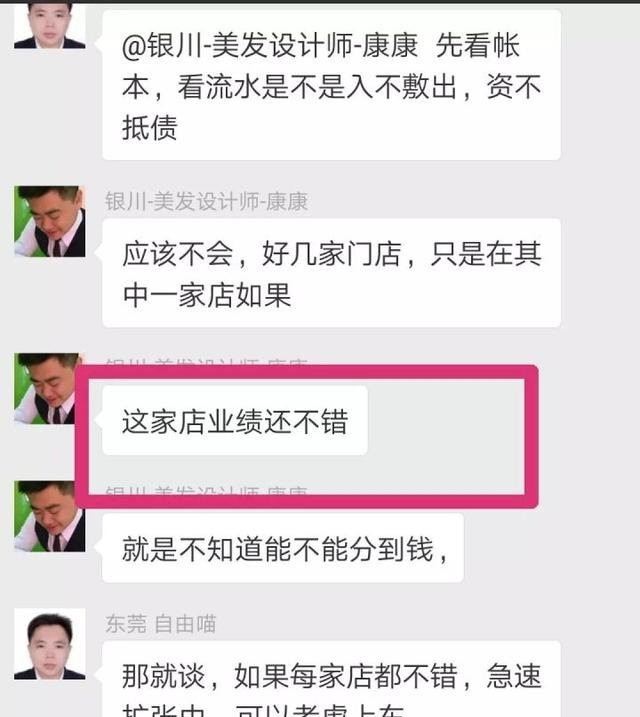

除此之外,企业也需要反思自己的招聘策略。奇葩岗位和荒唐工资只会让求职市场越发寒冷。企业需要重新定义“价值”与“薪资”的关系,给毕业生提供公平的待遇和成长空间。否则,长此以往,所谓的人才短缺只会成为自我挖坑的结果。

说到底,就业困境并非毕业生一个群体的问题,而是整个社会的系统性矛盾。教育、企业和政策需要形成合力,共同为年轻人铺就一条更光明的职业道路。否则,学历的围城只会越来越高,最终让所有人都无路可退。

那么问题来了,我们应该如何打破这座围城?是选择自我提升,还是等待环境改变?或许,真正的答案在于每个人都能找到自己的价值,而不是被学历、薪资甚至社会期待所定义。对此,你怎么看?

上一篇:没有了

下一篇:没有了